- 法人化することにはどんなメリット・デメリットがある?

- フリーランスは法人化したほうがメリットが多いって聞いたけどホント?

- 法人化することのメリット・デメリットの具体的な内容を知りたい!

こんなお悩みを現役公認会計士・税理士が解決します。

- 法人することのメリットはデメリットと表裏一体になっていること

- 法人することの3つのメリットの具体的な解説

- その3つのメリットの裏に3つのデメリットに関する具体的な解説

現役公認会計士・税理士であるSK国際会計事務所代表が本記事を執筆。

監査法人時代や海外駐在時に多種多様な会計・税務プロジェクトで実績を積み、独立後も国際税務や海外ビジネス展開に関するアドバイスを提供している。

フリーランスとして事業を運営する場合、まずは個人事業主として始めることが一般的かと思いますが、事業がある程度起動に乗ってくると、法人化を検討することが多いです。

フリーランスの法人化は実際にメリットがあるのでしょうか?

現在個人事業主として事業を運営している場合には、法人化することにどんなメリット・デメリットがあるのか気になることが多いかと思います。

そこで、本記事ではフリーランスが法人することの3つのメリットと3つのデメリットを解説していきます。

なお、法人化することのメリット・デメリットは、個人事業主と法人の5つの大きな違いから生じています。

この5つの違いについては以下の記事で詳しく解説していますので、こちらも併せて確認してみてください。

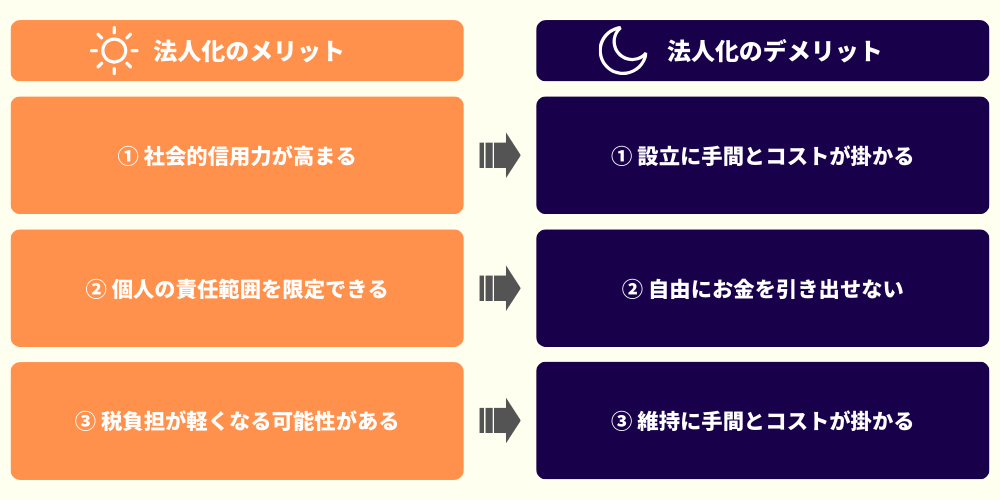

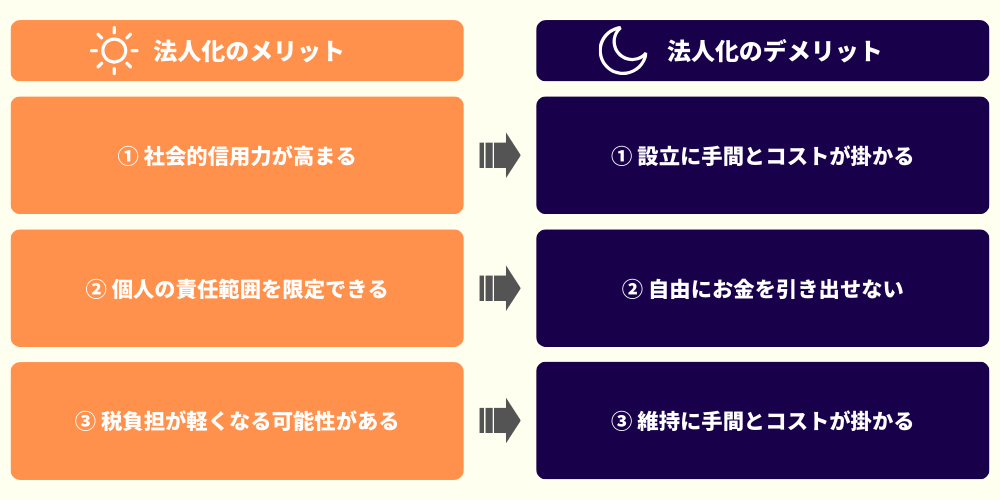

法人化のメリットはデメリットと表裏一体

フリーランスが法人化することには大きく3つのメリットがありますが、そのメリットの裏には法人化することのデメリットも存在します。

つまり、法人化のメリットは法人化のデメリットと表裏一体になっているということです。

ここからはそれぞれ表裏一体となっているメリット・デメリットについて一つずつ解説していきます。

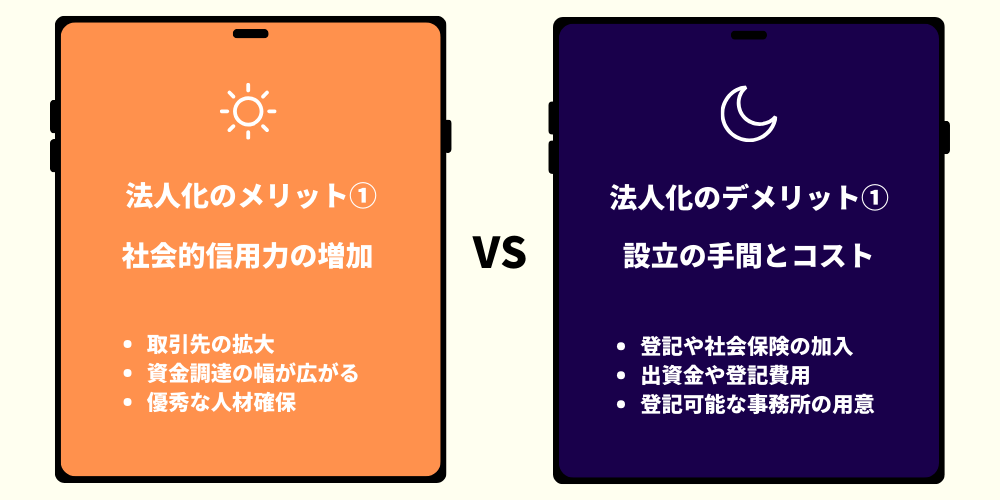

「社会的信用」 vs.「設立の手間とコスト」

法人を設立して事業を行う場合、個人事業主の場合と比較して、社会的信用を得やすいという大きなメリットがあります。

一方で、その社会的信用を得るためには法人を設立する必要がありますが、その法人設立するには一定の手間とコストが掛かります。

法人化のメリット①:社会的信用が高まる

後述しますが、法人設立のためには一定の資金と労力が必要となり、登記した内容は誰でも閲覧することが可能です。

そのため、それだけ本気で事業に取り組んでいると見られることになり、法人は個人事業主に比べて社会的信用力が高く、その結果として様々な恩恵を受けることができる可能性があります。

- 個人事業主とは契約を結ばない会社とも取引できるようになり、事業拡大につながる可能性がある

- 資金調達の幅が広がる(民間金融機関からの融資や補助金・助成金等の活用)

- 社会保険に加入することでより優秀な人材が採用できる可能性がある

法人化のデメリット①:設立に手間とコストが掛かる

一方で、このメリットを享受するために法人を設立しようとすると、それなりの手間とコストがかかります。

個人事業主が事業が始める場合は特に大きな手間もコストも掛からないため、それに比較するとこの点は法人化のデメリットとなってきます。

- 登記のための書類準備(申請書や定款等)

- 出資金の準備と払い込み

- 法務局での法人登記

- 税務署や市町村役場への各種届出提出

- 社会保険への加入手続き

- 出資金(1円〜)

- 印紙代(4万円〜)

- 定款認証の手数料(5万円〜)

- 登録免許税(15万円〜)

- 司法書士等を依頼した場合(10万円前後)

個人事業主が事業を始める場合、税務署への開業届の提出のみで即日始められ、特段コストも発生しません。

これに対し、法人の場合は、様々な書類の準備をした上で法務局で登記をする必要があると共に、法人化すると社会保険への加入が必須となるため、社会保険への加入の手続きも必要となります。

また、法人設立のための出資金や、登記のための費用も種々発生し、最低でも20万円〜25万円はコストが掛かってくることになります。

このように法人設立には様々な準備が必要であり、設立まで2週間から1ヶ月程度は掛かります。

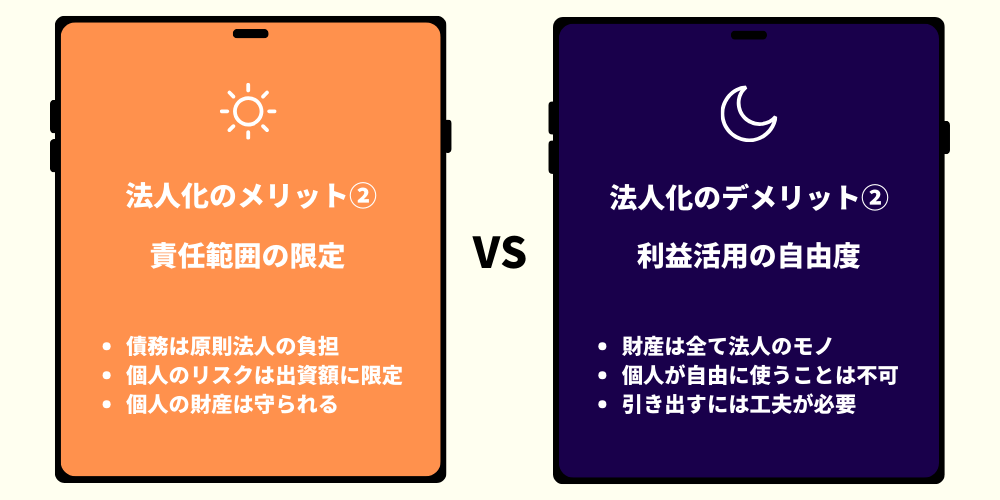

「責任範囲の限定」 vs.「利益活用の自由度」

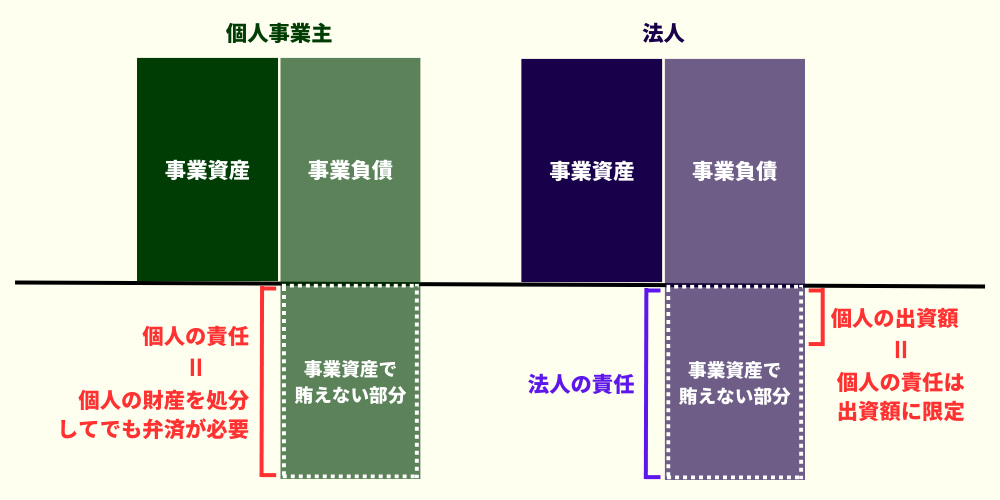

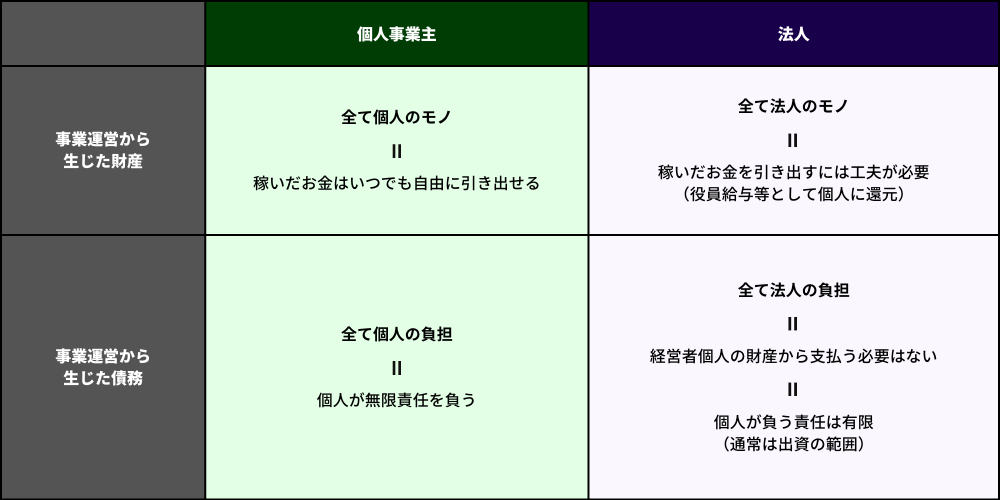

法人は経営者個人とは別人格であるため、法人が負った債務はあくまでも法人が負担すべきであり、経営者個人が負担する義務はないため、経営者個人のリスクは出資額に限定できるという大きなメリットがあります。

一方で、同様の理由から、法人が得た財産はあくまでも法人のモノであるため、経営者個人がその財産を自由に使うことはできないというデメリットも存在します。

法人化のメリット②:個人で負う責任を限定することができる

フリーランスが法人化すると、経営者個人の責任を出資額までに限定することができます。

- 法人化すると、経営者個人が事業運営から負うリスクを限定でき、経営者個人の財産は守られる

個人事業の場合は「無限責任」で、法人の場合は「有限責任」となります。

最悪のケースとして事業が失敗して債務が残ってしまった場合、個人事業主は個人の財産を使用してでもその債務を弁済する必要がある一方、法人の場合は経営者個人の財産を使用してまで弁済する義務はありません。

法人の場合は出資が返ってこないというリスクはありますが、経営者個人の財産は守られるため、事業を始めるに当たってリスクを限定できるという点では大きなメリットになります。

法人化のデメリット②:自由にお金を引き出せない

法人化すると経営者個人の責任範囲を限定できるというメリットは、法人が事業で得たお金を自由に使うことはできないというデメリットと裏返しになっています。

- 法人化すると、責任範囲が限定できる代わりに、法人のお金は自由に使えない

コチラの記事で解説した通り、法人化による「責任範囲の限定」というメリットは、法人が経営者個人とは別人格として取り扱われ、事業運営から生じた債務はあくまでも法人に帰属することに起因していました。

これの裏を返すと、法人の場合、事業運営から生じた財産はあくまでも法人のモノであり、経営者個人が自由に使えないことになります。

法人の場合に個人が事業利益を得るためには、役員給与といった形で毎月定額もらうことが一般的であり、この役員給与は年度始めに予め定めた金額から変更できません。

そのため、せっかく事業で大きな利益を得ても、すぐに使えないことはデメリットの一つになるかと思います。

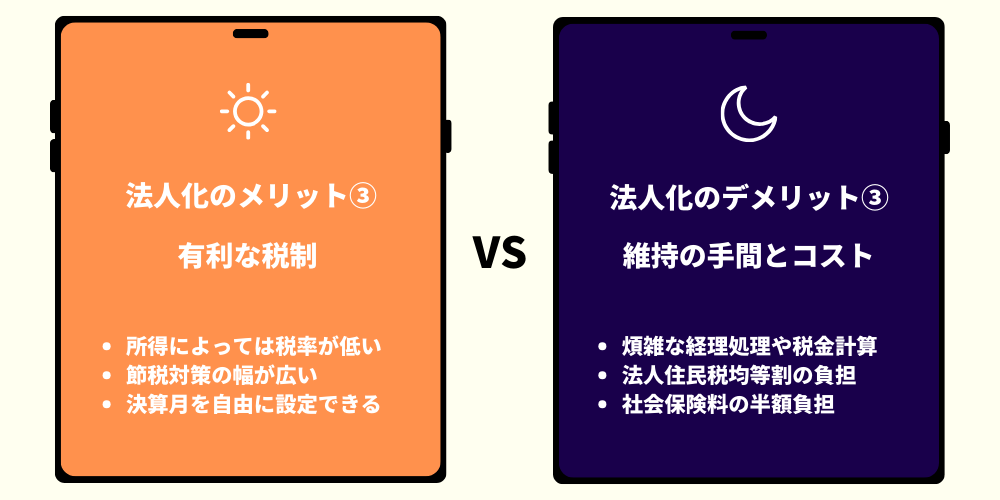

「有利な税制」 vs.「維持の手間とコスト」

法人税の場合、資本金や所得の額によっては税率が低くなったり、経費の幅も広いなど、税負担を軽くできる可能性があるというメリットがあります。

しかし、その恩恵を受けるために事務手続きの負担が増えたり、赤字でも発生する法人住民税均等割や社会保険料の半額会社負担など、追加的な手間やコストが発生することはデメリットになります。

メリット③:税負担が軽くなる可能性がある

法人の場合は法人税法の対象となりますが、個人事業主が対象となる所得税に比べ、税負担が軽くなる可能性があり、また決算上も柔軟な対応が可能になります。

- 所得によって法人税のほうが税負担が軽くなる場合がある

- 節税対策の幅も法人税の方が広い(経費にできる費用が増えるなど)

- 決算月を自由に設定でき、繁忙期を避けて決算を行うことが可能

法人化すると節税できると聞いて、法人化に興味を持っているフリーランスの方は多いのではないでしょうか。

例えば、所得税では所得が増えれば増えるほど税率も高くなりますが(最高45%)、法人税率は最高でも23.2%であり、資本金の額によっては所得800万円以下部分を税率15%まで下げること可能です。

他にも、一般的に法人税のほうが経費として認められる費用の幅が広いことや、決算月を自由に設定できることも法人化のメリットとなってきます。

法人化することの税金上のメリットは詳しく別記事にまとめましたのでそちらをご確認ください。

デメリット③:維持に手間とコストが掛かる

法人は設立する際に手間とコストが掛かるのみならず、その維持にも手間とコストが掛かります。

- 決算や事務手続きの負担が増える(専門家に依頼する場合はコストが掛かる)

- 赤字でも法人住民税の均等割を支払う必要がある

- 社会保険料の半額部分は会社負担になる

法人化することで税金計算上のメリットは生じますが、このメリットは経理処理や決算、税金計算が適切に行われていることが大前提となります。

そのためには会計・税務の知識を学ぶ必要があり、大きな労力が必要となります。

また、法人に課される税金の一つである法人住民税は「均等割」と「法人税割」で構成されており、「均等割」部分は法人の所得に関係なく税額が決定されるため、例え法人が赤字であっても納税が必要となります。

さらに、社会保険は一人社長の会社でも加入が必須となり、社会保険料の半額は会社負担となるため、社会保険料が追加のコストとして掛かってくる点も法人化のデメリットと考えられます。

まとめ

フリーランスが法人化を検討する際は、法人化のメリットだけではなく、その裏にあるデメリットについてもよく検討し、慎重に判断することが重要です。

改めて法人化によるメリットとデメリットについてまとめると以下の通りです。

それでは今回は以上です。

法人化や税金計算に関してご質問・ご相談がある場合は以下のコンタクトフォームからお気軽にご連絡ください。